JUDEX (1963)

Le bal des oiseaux

Une magie insolite

camera-subjective.over-blog.com

camera-subjective.over-blog.com

Voir la séquence sur

https://www.youtube.com/watch?v=xS_hq0MlNwo

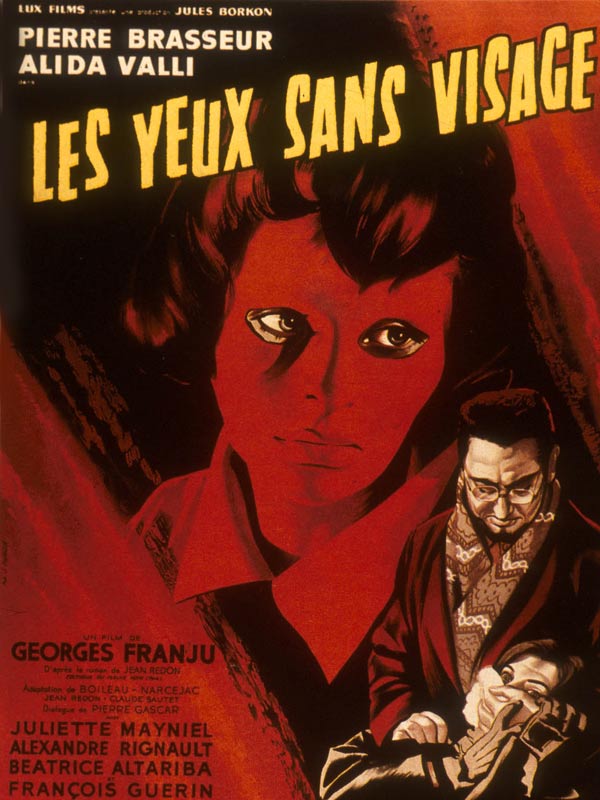

Avant de réaliser des films et des courts-métrages, Georges Franju était un décorateur de théâtre et un affichiste. Dans les années 30, il rencontre Henri Langlois, et ils réalisent ensemble un premier court-métrage en 1934, Métro, où ils montrent les descentes et les montées des gens dans le métro de Paris. FRanju était à la rise de vues et langlois au montage. Fascinés par les films en noir et blanc de leur enfance, ils créent la Cinémathèque française en 1936. Puis Franju devient secrétaire général de l'Institut cinématographique scientifique, on y filme des opérations chirurgicales en direct pour les apprentis chirurgiens. Il se spécialise dans es films insolites sous l'influence des films muets, en s'inspirant de la pellicule orthochromatique pour créer ses propres noirs et blancs. Ne pouvant pas faire l'adaptation du Fantômas de Feuillade, il fit celle de Judex, un ciné-feuilleton de 1917. En quoi dans la scène du tour de magie Franju utilise-t-il les moyens propres au cinéma pour faire naître l'insolite et ainsi passer du réalisme au surréalisme ? Dans un premier temps, nous allons parler du personnage étrange qu'incarne l'acteur, puis dans un second temps de l'influence des films muets.

Le personnage qu'incarne Channing Pollock est étrange, tout d'abord par son attitude différente de celle des autres. Il est seul dès le début de la séquence à l'image, et mis en avant par le regard caméra, les yeux fixes du masque regardant avec insistance le spectateur. Lorsqu'il se retrouve sur l'estrade, la musique de Maurice Jarre s'arrête, et le spectateur est troublé par les champs contrechamps répétitifs et le caractère taciturne de l'homme, qui mettent en avant la solitude de celui-ci face au public.

Le personnage et la situation paraissent magiques, avec en premier lieu la musique extradiégétique qui devient intradiégétique lors du raccord cut quand le personnage entre dans la salle de bal. Ces deux éléments cinématographiques en simultané sont insolites pour le spectateur qui n'est pas habitué à de tels changements dans les films qu'il a l'habitude de regarder. Cette scène est magique, comme celle qui vient s'y juxtaposer, où un homme en tenue de bal raconte un passage d'Alice au Pays des Merveilles à une petite fille montrée en plan rapproché, pour mettre en relief ses réactions : l'ombre de l'homme est déformée par les lumières et devient presque effrayante. Ce montage alterné montre deux actions qui progressent au même moment, et crée une tension. La magie, qui est un mensonge, dépasse le réel et paraît insolite pour le spectateur.

Par ailleurs le personnage à tête d'aigle est droit et raide et ses gestes sont lents, ce qui lui donne une dimension divine et insolite, à l'opposé des mouvements des danseurs. Quand il entre dans la salle de bal, il entre dans le plan. Le spectateur voit ce que voit le personnage. puis la caméra reste fixe quand le personnage continue d'avancer lentement à travers la foule, selon une trajectoire rectiligne. Au début du numéro de prestidigitation, le personnage ressuscite un oiseau mort, et à la fin de la séquence il tue un homme: il est le maître de la vie, ce qui rappelle le dieu égyptien Horus, dieu de la mort et de la justice. Le spectateur est mal à l'aise à cause de cet étrange personnage, si hiératique.

Franju est passionné par les films de son enfance et a donc voulu imiter le noir et blanc des anciennes pellicules orthochromatiques, qui ont détruites après l'apparition du cinéma parlant, en mettant des filtres devant sa caméra. Ce noir et blanc est utilisé dans son film, il est remarquable par sa beauté et surtout parce que cet aspect cinématographique avait disparu des écrans. les spectateurs le redécouvrent et ne sont pas habitués. Cet élément est rare et donc insolite.

Enfin, si la musique de Maurice Jarre couvre presque toute la séquence en soulignant l'étrangeté du personnage et son importance, celui-ci et les autres ne parlent pratiquement pas : le prestidigitateur reste silencieux, et les invités du bal émettent seulement des onomatopées en réaction à ses tours de magie. Le personnage à tête d'aigle ne parle pas du tout, ce qui lui donne un aspect robotique, en plus de sa posture et de ses gestes. il est étrange et mystérieux.

Ainsi Franju utilise des moyens cinématographiques variés pour mettre le spectateur mal à l'aise et rendre la scène insolite.

Lucile Demongeot, 1ère L2